近日,理學院王周玉教授聯合南京大學王樂勇教授基于檸檬酸衍生碳點及其在分析檢測、光-熱-電轉換及細胞成像領域取得一系列進展,相關研究成果發表在國際學術期刊。

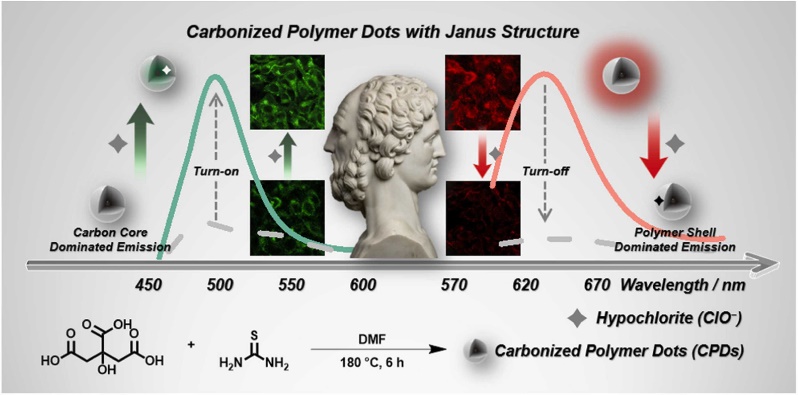

第一項工作發表在Sensor Actuat.B-Chem。第一作者為西華大學碩士研究生廖成霜,共同第一作者是西華大學碩士畢業畢業生,目前正在南京大學攻讀博士學位的單飛獅。該工作合理設計并構筑了綠/紅雙發射碳化聚合物點(CPDs),并巧妙利用CPDs固有Janus結構發光機制的差異,將其開發為次氯酸根(ClO?)的特異性自比率型熒光傳感器。進一步利用CPDs的低毒性和高水溶性,在細胞中成功地實現了外源性和內源性ClO?傳感,為構建自比率型熒光傳感器提供了獨特的CPDs視角。

圖1. 具有Janus結構的CPDs的ClO?傳感示意圖。強烈猝滅其殼層主導的紅色發射(右),同時在與ClO?相互作用后增強核主導的綠色發射(左),可構建為自比率型納米傳感器。

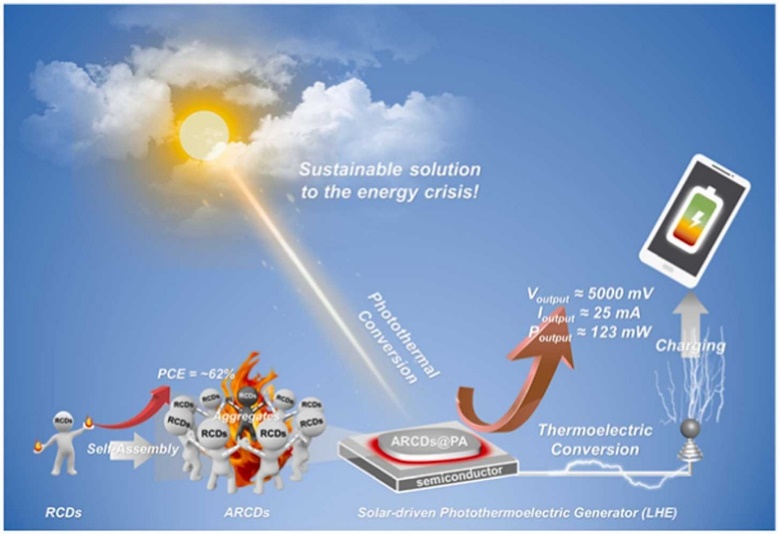

第二項工作發表在Nano Energy。第一作者是單飛獅,共同第一作者是西華大學碩士研究生嚴麗和南京大學從事博士后研究的魏志弘博士。2023年, 課題組觀察到紅色發射碳點(RCDs)可以通過協同疏溶劑效應與氫鍵相互作用而自組裝成超級碳點組裝體(ARCDs),與分散狀態相比,組裝體表現出顯著增強的吸收和優異的光熱轉換效率(PCE ≈ 62%)。將這些組裝體加載到半導體上,以構建太陽能驅動的光-熱-電發電機(LHE),具有優秀的輸出效率(Voutput ≈ 5000 mV,Ioutput ≈ 25 mA和Poutput ≈ 123 mW),可以在戶外輕松為智能手機充電。這項工作為CDs組裝體的構建提供了超分子化學視角,并提出了一種實現連續光-熱-電能量轉移的可持續方法。

圖2. 在RCDs聚集后,PCE顯著提高。通過將ARCDs與PA混合,將它們加載到半導體上而構建的LHE的集成光熱和熱電轉換,最終實現了戶外智能手機充電。

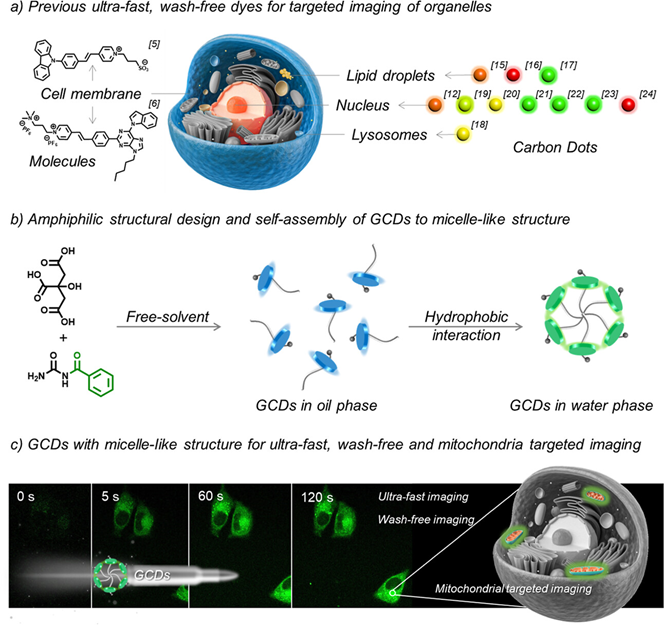

第三項工作發表在ACS Nano。本工作制備了具有獨特兩親性結構的綠色發光CDs(GCDs)。GCDs在疏水相互作用的驅動下形成類膠束結構,產生與低極性溶劑中的藍色發射相反的長波長發射。它們還同時激活多種內吞模式的協同作用,實現超快(<5 s)和免洗成像。GCDs還可以有效地靶向正常細胞和癌細胞中的線粒體。這項工作推測了兩親性CDs的組裝機制,同時為具有免洗、超快跟蹤的線粒體靶向納米結構建立了潛在的設計原則。

圖3.(a)用于細胞器靶向成像的超快、免洗染料;(b)GCDs的兩親性結構設計和自組裝成類膠束結構;(c) 具有類膠束結構的GCDs,用于超快、免洗和線粒體靶向成像。

以上基于檸檬酸衍生碳點工作, 將會為生物分子檢測和成像、能源化學、以及靶向診療領域研究工作打下良好的基礎.

通訊作者簡介:

王周玉,西華大學理學院化學學科教授,理學院院長,碩士生導師。小分子靶向診療藥物四川省工程研究中心主任,四川省科技廳創新研究群體負責人,第九屆四川省化學化工學會常務理事,第六屆四川省科技青年聯合會常務理事等。主要研究方向為功能活性小分子的創制、連續流微反應、碳納米材料等。近幾年主持或主研國家自然科學基金、四川省科技廳等項目20余項。發表相關論文90余篇,申請專利40余項。

王樂勇,南京大學有機化學和材料學科教授,博士生導師,西華大學兼職教授,介觀化學教育部重點實驗室副主任,生命分析全國重點實驗室教授。王樂勇研究小組在超分子自組裝及超分子智能材料方面取得一系列創新性成果,在國際學術期刊發表學術論文260余篇(H index: 63);主編中文書籍1部, 英文專著2部,專著6章。王樂勇課題組是國際上在超分子科學領域活躍的研究小組之一。

川公網安備 51010602000503號

川公網安備 51010602000503號