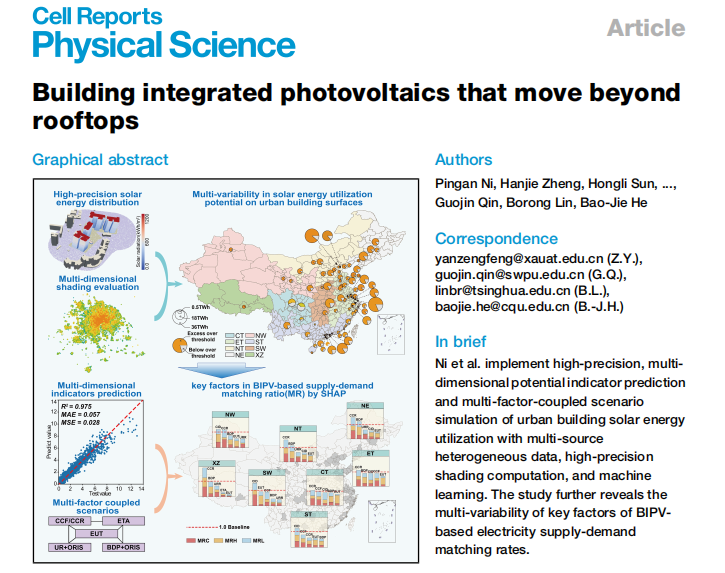

近日,建筑與土木工程學院鄭翰杰博士與清華大學林波榮教授團隊、西安建筑科技大學閆增峰教授團隊、重慶大學何寶杰教授團隊、四川大學孫弘歷教授團隊、西南石油大學秦國晉教授團隊等,在Cell子刊《Cell Reports Physical Science》聯合發表題為“Building integrated photovoltaics that move beyondrooftops”的研究論文。該研究通過高精度建模和大數據分析,首次在全國尺度評估了城市建筑表面(包括屋頂和立面)的太陽能利用潛力,為城市能源轉型提供了科學依據。鄭翰杰博士為共同第一作者,西華大學為共同完成單位。

論文信息概覽

城市可再生能源的利用是實現能源轉型和可持續發展的重要途徑。本研究通過多源異構數據解析、高精度太陽輻射計算及機器學習技術,提出了一種城市建筑表面高精度且多維度的太陽能利用潛力預測模型。從中國75個主要城市中識別出10.5億平方米的建筑表面,涵蓋了約35%的城市建筑。通過BIPV電力供需情景模擬及模型可解釋性分析,識別出不同地區提升能源匹配率的關鍵影響因素,為國家BIPV政策制定和城市能源規劃提供了依據。

該研究針對城市建筑能源需求激增和溫室氣體排放問題,開發了一套多模態融合的高精度預測系統。研究團隊利用多源異構數據(如3D-GIS和氣象數據)、高精度陰影計算和機器學習算法,構建了一個包含六個協同模塊的評估框架。該系統能高效處理大規模城市建筑集群的太陽能輻射分布,克服了傳統方法在動態陰影模擬上的局限。通過蒙特卡洛采樣和極端梯度提升(XGB)模型,研究實現了對10.5億平方米建筑表面(覆蓋中國75個主要城市的400,000個建筑集群)的太陽能潛力預測,預測精度高達R2 > 0.925。這一創新方法為城市太陽能資源評估提供了可擴展的工具。

集成多源異構數據與混合方法的多模態模擬框架

研究發現,城市建筑表面在考慮相互陰影后,總太陽能(TSE)潛力巨大,年捕獲量達5.73萬億kWh。其中,屋頂和立面各貢獻50%,打破了傳統僅關注屋頂的局限。具體而言,屋頂平均陰影比率為2%-10%,而立面陰影比率高達15%-50%,且呈現顯著的空間異質性。例如,新興一線城市鄭州的陰影比率(28.22%)超過北京(25.78%)和上海(25.03%),而拉薩的屋頂陰影比率低于2%。研究還量化了有效利用潛力(EUP),顯示BIPV系統年發電量可達2780億kWh,比僅屋頂系統高出1400億kWh,足以滿足3.34億城市居民的年度電力需求。這一發現凸顯了立面光伏在彌補能源供需錯配中的關鍵作用。

不同朝向建筑表面的太陽能有效利用潛力評估

通過多因素耦合情景模擬,研究揭示了影響BIPV能源匹配率的關鍵驅動因素。機器學習可解釋性分析顯示,光伏轉換效率(如直接輻射CCR和漫輻射CCF)、屋頂可用面積比(URR)和建筑發展模式(BDP)是優化能源匹配的核心變量。區域差異顯著:高輻照區應優先提升CCR,而漫輻射主導區(如西南)需側重CCF改進。此外,立面光伏集成在季節性需求波動大的城市(如北方地區)能顯著提升匹配率。研究建議政策制定者推動建筑標準更新,鼓勵屋頂和立面協同部署,并實施動態利用閾值(EUT)以適應區域需求。這些發現為國家級BIPV政策和城市能源規劃提供了數據支撐。

基于建筑光伏一體化能源供需匹配率的關鍵影響因素分析

川公網安備 51010602000503號

川公網安備 51010602000503號