因為沉迷游戲,曾經的“學霸”成績一落千丈。人生沒有重來的機會,但有心人,天不負,他沒有把自己困在過去,而是緊緊握住了第二次改變的機會,也做到了問心無愧。他叫嚴春俊,西華大學食品與生物工程學院2018級研究生。

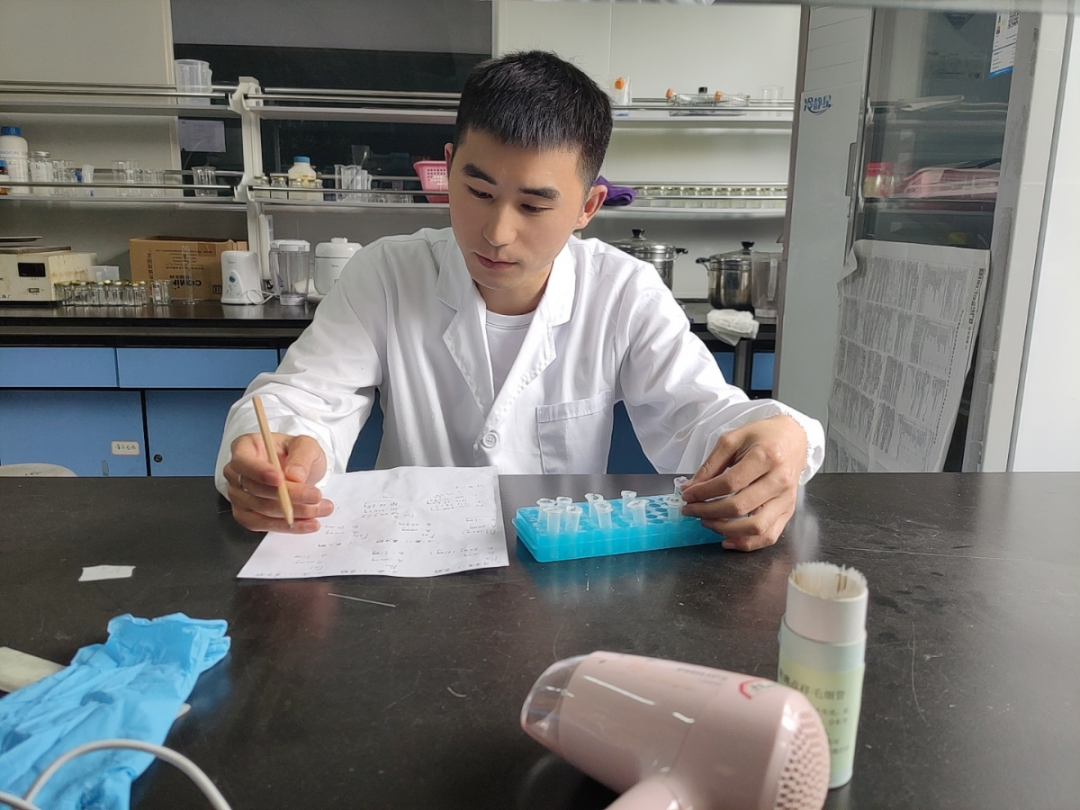

嚴春俊,食品與生物工程學院食品科學與工程專業2018級研究生。攻讀研究生期間,以第一作者身份發表sci論文4篇,申請發明專利一項;主持本校研究生創新基金一項;獲得國家二等獎學金一次。現就業于四川省食品領域知名企業。

迷途知返 竟成“二辯選手”

像所有有抱負的青年學子一樣,嚴春俊大一剛入學時,憑借著天賦和自身的努力,成績一直在專業名列前茅。當時他所在的寢室,專業前十多出于此“學霸寢室”。

但日子不是一成不變的。傲字敗人,惰字損己。轉折發生在大二,嚴春俊和室友一同迷上了網絡游戲。“那時心氣都很高,加上有大一的好成績作鋪墊,總認為不用聽課也能憑借后期學習收獲好的成績,所以經常逃課去打游戲,現在想來挺后悔。”嚴春俊不好意思地說。自此成績一落千丈,嚴春俊大二、大三的成績常常在及格線徘徊,甚至還有一門課程考試因平時缺勤太多不合格。斷崖式下滑的成績引起了輔導員的關注,輔導員多次找他談話,而那時的他也并沒有把輔導員的話放在心上,依舊我行我素。

直到大三下學期,在看清自己的未來不在電競這條路上后,他才漸漸收心,思考起了未來。深思熟慮后,他決定考研。有了新目標后,他從睡懶覺、打游戲的生活迅速過渡到了有規律的復習備戰考研生活。這個過程很辛苦,本科階段的“劃水”讓嚴春俊一度想要放棄這種“苦行僧”般的生活。或許是骨子里的倔勁,他還是咬牙堅持下去了。最終,他順利地通過了本校的研究生初試與復試。

研究生復試一結束,嚴春俊心里的大石放下了,于是他“故態復萌”,又回歸到了以前懶散的生活狀態。面對迫在眉睫的畢業答辯和課程設計,他并沒有放在心上。指導老師的不斷催促也沒有點醒他,他還是打算像以前一樣在截止日期前突擊。“那時候只想蒙混過關,安穩地撐過畢業。”嚴春俊懊悔地說道。

結果可想而知,嚴春俊的答辯并不順利。答辯現場,嚴春俊的論文和圖紙被各個老師輪番批評并指出多處差錯。當他被告知需要“二辯”時,這個消息如同晴天霹靂,讓他羞愧不已。為此,他認真地反思了自己:“這次是自己心高氣傲沒有認真對待,以及之前的學習基礎并沒有打牢所致。”他開始認真準備二辯,虛心地向已通過答辯的同學請教論文和圖紙上遇到的問題,一步步腳踏實地修改了論文和圖紙中老師提出的所有問題,盡力使得自己的“答卷”更加完美,這才通過二辯。

二辯的打擊像一顆種子一樣種在了嚴春俊心間,他也暗自發誓研究生階段絕不能像本科階段那樣渾噩度日。

撥開迷霧 醉心科研

由于本科階段的懶惰,研一的嚴春俊可謂一問三不知,唯一支撐他進實驗室的可能就是僅存的高中生物化學知識。“那個時候導師讓我拿實驗器具,我都不認識。”回憶起那時的自己,他也覺得好笑。

為了彌補欠缺的理論知識,也為了給后期的研究奠定基礎,整個研一階段,他基本都是在各種文獻資料里度過的。他研究的方向是核桃蛋白質的提取與改性,面對這個陌生的領域,他查閱了大量跟“核桃”和“蛋白質”相關的文獻。即使英語薄弱,他也逼著自己閱讀,最開始文獻和詞典擺在一起,看不了兩三句話就要去查單詞的意思,一篇文章讀下來總是寫滿了密密麻麻的筆記和注釋。鉆研了半年后,他從一眼都看不到幾個熟悉的單詞,到能快速抓住全文重點閱讀;從覺得文章晦澀難懂,到討論前人實驗的不足之處、提出自己的創新想法。他研究方向的理論地基,已一步步打牢。

每一項新發現的背后都是時間的大量堆砌,以及數不清的失敗和重來。研二的時候,嚴春俊的基礎理論知識已經較為豐富了,他經常和導師泡在實驗室里,有時候一待就是一整天。“經常一大早吃個飯就去了,晚上11點過后才離開實驗室。”嚴春俊說。大量的數據和不斷的重復并沒有讓他感到枯燥,反而收獲了充實與學習的滿足感。

在準備第一篇sci文章的時候,整整一個多月,他每天八點準時在實驗室里開始實驗,直到夜深才離開。實驗儀器離不得人,他和導師只能輪流換班去吃飯。除了時間很長,還有不斷且枯燥的重復實驗,論文里有一個數據,就是他重復了八次實驗的結果。功夫不負有心人,2019年12月,在導師的指導下,他以第一作者身份在國際期刊Food Hydrocolloids(sci一區)發表食品蛋白質相關論文“Ellagic acid can act as a chaperone and suppress the heat-induced amyloid-aggregayion of ovalbumin”。去年疫情期間,為了不耽擱實驗,他三月底就申請返校回到了實驗室。從四月到七月,他和導師就像是以實驗室為家,從早上八點到晚上十二點,一直忙于實驗。也就是在這里,他的第二篇和第三篇sci齊頭并進,最終開花結果。

恩師相助 指引方向

人與人的相遇好比兩顆行星的短暫交集,或許不能一路同行,但你的引力卻永遠改變了我的星軌。細致,嚴謹,親切,亦師亦友,嚴俊春用多個詞匯形容了恩師:“他帶給了我轉折,如果不是老師,我有可能繼續'水'過這三年。

2018年9月,第一次見導師時的情形,至今還清晰地印在嚴春俊的腦海。他的導師周拯是一位剛剛來到西華的青年博士,或許是緣分,他成了導師在西華第一個也是那屆唯一一個指導的研究生。

教育不是注滿一桶水,而是點燃一把火。剛入實驗室時,因為本科基礎沒有打牢實,嚴春俊對實驗操作幾乎都很茫然,“小嚴,那個實驗做一下。”“老師,我不會......”“你把那個儀器操作一下。”“老師,我不會......”“我不會”三個字成了他那天說的最多的話。導師在了解了嚴春俊的本科學習情況后,耐心地給他講解了各種操作,從儀器操作、實驗設計到數據的處理、論文的撰寫都手把手地給他講解。嚴春俊剛開始寫的論文,導師會給他分析框架,一字一句地把關。實驗出了差錯,導師也會耐心指出錯誤原因。“我不會的他會教我,我會的他還要教我做得更好。這是我第一次遇到對學生這么認真的老師。”導師的悉心指導,讓他心生愧疚,“這三年我一定要做些成就出來。”他暗暗在心中發誓。

此外,導師細致認真的性格與嚴春俊的“摸魚”心態截然相反。許多次,做實驗已得出數據結果,嚴春俊覺得“可以了,差不多了”,導師卻說要做就做到最好,反復要求再細致一些,再改進一下。也正是導師這種精益求精、不含糊的科研乃至生活態度給嚴春俊帶來了很大影響。

“他把儀器不當作儀器,而像對待一個朋友。”導師對待實驗儀器的態度也在潛移默化中感染了嚴春俊,為了熟悉掌握實驗儀器的基本原理,本科階段一年進一次圖書館的他,成為了圖書館的“釘子戶”。三年積累下來,他對實驗室里的儀器從一開始時的啥也不會,到現在能掌握實驗室里百分之九十的儀器的操作和原理與堅實的專業知識。這些都離不開導師“潤物細無聲”的關懷。

三年的研究生生涯有導師相伴,就如同多了一位全能的摯友般,導師不僅解答嚴春俊科研上的問題,也常常和他探討為人處世的道理。在實驗器材的快遞很多時,嚴春俊和導師也會相約一起取快遞。在取快遞的路上,兩人從學習聊到生活,實驗的疲憊也漸漸消散。嚴春俊到現在也特別享受那段短暫從科研中抽離,和導師聊天說地的時光。

收獲名企offer 游刃有余備答辯

天道酬勤,嚴春俊研究生三年來踏踏實實的實驗學習積累,為他豐滿了羽翼。校招面試時,即使與其他知名高校的學生競爭,他也不落下風,同小組十個參試者,他成為了能回答上面試官對專業知識考核的兩人之一。現在的他已收到四川食品領域知名企業的offer。

而面對即將到來的研究生畢業答辯,這次嚴春俊就顯得駕輕就熟了。與三年前不同,他早早就開始了畢業論文的準備,不斷打磨完善,從容地應對不久之后的答辯。“當心中有底氣了,未知自然就可以變成已知了。”嚴春俊說。從本科畢業答辯二辯到自信完成研究生畢業論文,從逃課掛科到整日與實驗數據相伴......嚴春俊的轉變是際遇的偶然,也是汗水澆灌的必然。經歷了此番跌宕起伏,嚴春俊感受頗深,他想告訴學弟學妹們:“時間總是過得很快,想著'混'過去是沒意義的,不如早早給自己定個目標,珍惜在校學習時光,多看文獻多待實驗室。”

天可補,海可填,南山可移,唯日月既往,不可復追。事物的發展是一種螺旋式上升與波浪式前進的過程,即使偶有曲折,但前途終究是光明的。行而不輟,未來可期,帶著一顆學徒的心,嚴春俊已經堅定了目標,向著未來邁出步伐。

川公網安備 51010602000503號

川公網安備 51010602000503號