她說:“能往前走,就繼續努力。”“努力求知是為了達到思想的自由。”“堅持所熱愛的事,打破束縛的枷鎖,成為自己想成為的人。”在西華大學外國語學院畢業典禮上,2022屆翻譯專業研究生張沁雨在爸爸的攙扶下艱難走上主席臺。當她懷著激動和興奮的心情走到校長劉樹根面前時,劉校長被這位身殘志堅卻依然陽光燦爛的碩士畢業生深深感動了。

校長劉樹根為張沁雨授位

劉校長為張沁雨授位,并勉勵她:“非常優秀!祝賀你,碩士畢業了!” 劉校長話語不多,但他鏗鏘有力的話語和肯定的眼神讓張沁雨受到了莫大的鼓舞。從3歲到32歲,張沁雨從急性病毒性腦炎開始,經歷了生與死的考驗,經歷了與常人不一樣的磨練,但她在父母的愛中重生,始終保持樂觀積極的心態,與病魔作斗爭,與命運抗爭,在一點一滴的堅持中不斷進步,她在走過的每一步路中不斷成為最好的自己。

變故:她在父母的愛中重生

1993年,3歲時的一場意外打亂了張沁雨原本正常的人生。那年夏天,張沁雨突然生病,高燒不退,診斷結果是急性的病毒性腦炎,由于搶救不及時,她當時已陷入昏迷并危及生命。父母慌成一團,醫生卻讓張沁雨的父母放棄治療,并對他們說,就算治好了也可能是植物人。對于這晴天霹靂,沁雨父母不愿放棄,他們相信有奇跡發生。

在父母的堅持和持續搶救下,終于在一個清晨,她突然蘇醒了。但是,這一場高燒導致她的運動神經嚴重受損,張沁雨失去了正常的行動能力和語言能力。“我又像嬰兒一般蒙昧,甚至不如嬰兒,因為我蘇醒時只有頭能動,身體其他部分已經沒有知覺了。”張沁雨說。

在黑暗中勇敢熬下來的張沁雨,蘇醒后下意識想像以前一樣向媽媽撒嬌,卻發現自己的身體像被定在病床上,動彈不了。想開口叫媽媽,嘴里卻只能發出類似“咿...”“啊...”這樣的單音節詞。曾經會唱兒歌、會背古詩詞的她竟叫不出一聲媽媽了,不會說話和不能動彈的殘酷事實讓她的眼淚猛地流下來。爸爸媽媽連忙俯身擁抱她,在她耳邊輕聲安慰:“不怕,醒了就好,醒了一切都可以重新開始,爸爸媽媽會陪著你的。”對于張沁雨來說,這場意外就像噩夢:“噩夢醒了,我還擁有愛,我還有未來。”

在大人懷抱里也不安分,不滿周歲就會自己走路,和鄰居家小孩一起踩水洼、踢石子、跑著追影子,總想用自己的腳步去探索這個世界的小女孩,美好卻只在她身上短暫地停留了三年。

爸爸就是這樣日復一日陪著張沁雨讀書的

生病后的兩三年都是漫長的康復期,中藥、針灸、牽引如影隨形。為了恢復語言能力,張沁雨在媽媽的陪伴下每天聽故事、說話、識字,床頭掛著的五顏六色的氣球和識字小卡片就是她日復一日堅持的見證,終于在五歲時,她的語言能力恢復了。從一開始睡覺都不能自主翻身,就慢慢練習爬行和坐立,到能握住爸爸的手自己站起來,再到重新邁出第一步。“但是,走路的平衡和協調能力卻沒有如愿在入學前恢復。”張沁雨遺憾地說。

“入學之初,我并沒有覺得自己和其他同學有什么不同,我們都是一樣上課、聽講、考試。唯一的區別是我需要爸媽扶著慢慢走。”從小學到高中,12年間父母陪伴在張沁雨前行的每一步。

但隨著年級升高,學業壓力也愈加繁重,而對于張沁雨來說最大的困難是,康復訓練和學習難以兼顧。一方面張沁雨要每天進行4到6小時的康復訓練,一方面又要完成課程學習和考試。高中時期,她身體不堪重負,不得不休學一年前往重慶第三軍醫大治療。經過一年調整,她又重新加入高三的學習,并考上了四川外國語大學成都學院翻譯專業。

翻譯:有目標的女孩再苦也不怕

張沁雨想成為一名翻譯的夢想,要從一個人說起。高中時期,她無意間看見電視上楊瀾的訪談紀錄片,楊瀾采訪時自信從容的交談、流利標準的口語,深深吸引了她,讓她意識到英語就是文化之窗,是對外文化交流很好的工具。從此,一顆小小的種子就埋在了她的心間。

能說一口流利的英語是當時的她最大的愿望,發音不標準、語音語調有瑕疵的她,在偶像力量的鼓舞下,不斷地模仿、重復、練習。唱英文歌、模仿VOA和CRI的發音,并不斷重復,直到和新聞里的發音相差無幾。“為了兼顧語音和語速,不讓舌頭打結,她常常咬一根筷子在嘴里,大聲又快速地朗讀,并努力地把音發準。”父親回憶起這段往事,眼角含著淚。高中時期課業繁重,張沁雨只能利用午休的一小時來朗讀英語,就這樣練習了一年,張沁雨糾正了自己的發音問題,并在高二時學校英文朗讀比賽中斬獲第一名。

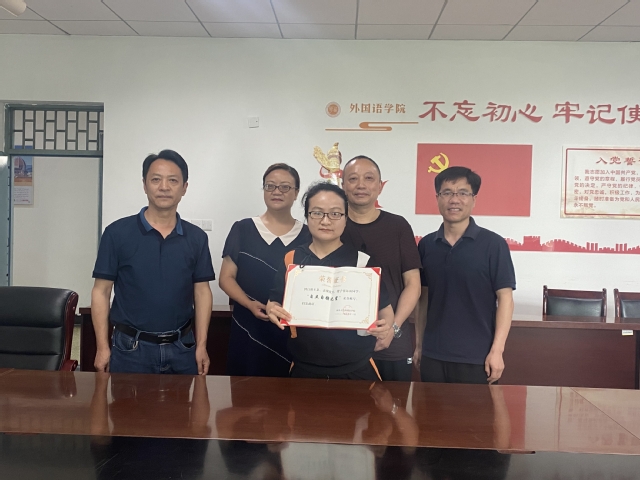

外國語學院領導給張沁雨頒發“自立自強之星”榮譽稱號

大學期間,張沁雨更加堅定了自己的志向。“我想要去改變,也想要變優秀,站在更高的地方。”對自己高要求的她做了一個決定——專升本,并如愿在專科畢業一年后取得了四川大學自考本科的畢業證書。但如果要申請四川大學學士學位,成績需要達到一定標準的同時還需要考日語,在此前張沁雨并未選修二外,從頭開始學習日語便是她這一年最大的挑戰。從五十音圖到語法句型,從完全不懂到聽說讀寫逐漸熟練,最終張沁雨通過了考試,并取得了四川大學文學學士學位。這段經歷讓她明白:“我的人生并不會因為身體的原因而停滯不前。也是這段經歷激勵我想繼續深造,于是我萌生了考研的念頭。”

此刻,一直在從事口譯工作而努力的張沁雨也陷入了迷茫。口譯工作強度大、精密程度高,同時要跟隨客戶四處奔走。她意識到,她的身體條件顯然是無法勝任這一工作。“當時的我陷入了迷茫,我做了這么久的努力和準備,但卻被身體原因束縛住。”最后,她決定轉向筆譯方向。2018年,張沁雨用了近一年的時間備考筆譯方向的研究生。恰逢她家鄉筠連縣筠連鎮景陽小學缺圖書管理員,該校為她提供了圖書管理員這份工作。合理兼顧工作和學習的她,在經過一年復習后,成功考上了西華大學外國語學院的翻譯碩士。同年,也考取了翻譯證書。

從高中到研究生,張沁雨把樂觀和堅強刻在向夢想靠近的每一個腳印中,以堅強的意志、樂觀的心態和不懈的努力,去探尋人生的意義。命運給了張沁雨苦難,卻讓她愈發成熟與堅韌。她在平凡的人生中千錘百煉,始終堅持在實現自己夢想和諾言的征途上。

讀研:不斷成為更好的自己

2019年6月,張沁雨收到了西華大學研究生錄取通知書:“張沁雨考生,經省招委批準,你被錄取為外國語學院翻譯專業攻讀碩士學位研究生,請于2019年09月05日報到”。

外國語學院院長李國宏仍清晰記得張沁雨參加面試時的情景:“她口語非常標準,很有禮貌,表現很陽光自信。爸爸把她扶進來,面試完爸爸又進來扶她出去,當時面試組的老師都很感動,認為完全沒有任何理由去拒絕一個這么優異的同學,所以我們錄取了她。”

讀研期間,爸爸在學校旁邊租了房,每天陪同女兒上學。三年時間,風里來,雨里去,爸爸始終無微不至關心著她。“沁雨一路走來很難,她從小就很有想法,很堅強,很有理想,我們大人只是想盡量幫助她。”說起女兒,堅強的爸爸忍不住流下了熱淚。

每天4-6小時的康復鍛煉

西華大學對于張沁雨來說是一個全新的旅程,老師們親切關懷,同學的誠摯關愛,父母的默默陪伴,都讓她對未來充滿信心和希望。從教室到實訓室,從三樓到一樓,同學們的“搭把手”,幫助張沁雨打破高樓的阻礙。“論文簽字了沒?”“資料打印了嗎?”“文件交了嗎?”“我幫你去交材料吧。”“我扶你上廁所。”……同學們一句句平常的交流,一個個小小的舉動,讓她心生溫暖。

對于張沁雨來說,在西華的收獲不止于此。在研究過程中,她的自我創新意識和能力不斷增強。張沁雨研究生論文的方向是研究漢學家戴梅可對揚雄《太玄經》的英譯。從晦澀難懂的古文著手研究無疑是困難的,而她的研究正好屬于導師肖福平副教授主持的《英美漢學中的揚雄譯介與研究》的子課題。對于她的困惑,肖福平教授向她建議:“做研究一定要實踐,面對晦澀難懂的古文,可以先從英譯版入手。”這樣一來,張沁雨就有了思路。“因為揚雄是漢代人,他寫的《太玄經》具有其時代的背景和目的性。戴梅可作為美國的漢學家,站在英美漢學的角度去解讀《太玄經》,她的理解和揚雄要表達的意思有時候并不相同,所以在翻譯時得去甄別這是揚雄要表達的意思,還是戴梅可自己的解讀。”于是張沁雨決定利用研一下學期的時間閱讀英譯本,并在閱讀的過程中把不懂或者有疑問的地方勾畫出來,為后續的翻譯奠定基礎。

在前期充分的準備下,研究生二年級時張沁雨就順利完成了20萬字The Element Changes的漢譯。“乍一看20萬字是一個很大的數目,但是如果有計劃每天完成一點的話,其實量并不算多。”一年365天,每天翻譯六七百字,在張沁雨看來這并不是一件很困難的事情,因為在自己熱愛的領域不斷汲取是一件幸福的事情。

樂觀積極的一家人

新的起點在哪里?熱愛并不是生活的全部,張沁雨也常有迷茫的時候。面對這種情況,她通常是先把問題和煩惱擱置一邊,轉移自己的注意力,去做一點別的事情。比如和朋友看一場電影,或者和家人去野營。“不過分苛求自己,這只是一個人生的小挫折,歇一歇后再重新出發。”就如同在接過翻譯碩士學位證書的那一刻,她還來不及感嘆時光荏苒,新的征途已經到來。

雖然學校對就業困難學生有很多幫扶舉措,學院老師們也非常關心她,在各方面幫助她,但因為身體原因,張沁雨遲遲沒有找到合適的工作。對于她來說,找工作和學習不一樣,并不是努力了就會有收獲,但她并不因此灰心。她說:“不羨慕別人,也不苛求自己,生活在此刻,勇敢地過好自己的人生。”

川公網安備 51010602000503號

川公網安備 51010602000503號